Vidas en tránsito

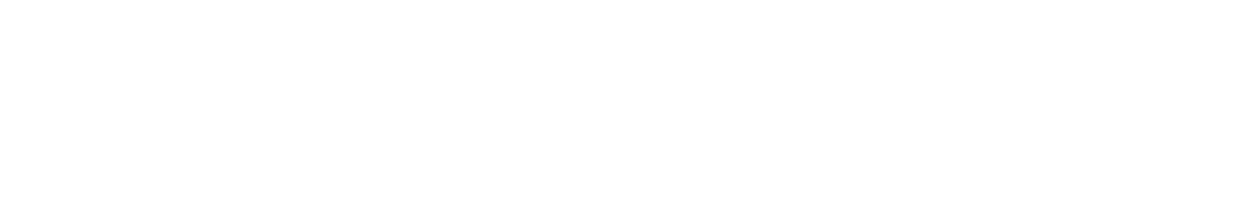

Andrés Vera San Martín

“El arte no es solo un refugio, es un acto político para resistir, imaginar y construir futuros más justos”

Performer.

Boliviana.

Reside en Madrid, España.

Foto: Nathalie Sayago.

Andrés Vera San Martín es una artista boliviana cuya trayectoria está profundamente marcada por la migración y la búsqueda constante de nuevos lenguajes de expresión. Nacida en La Paz y formada como arquitecta en la Universidad Católica, Andrés descubrió que su vocación iba más allá de los planos y las estructuras. Durante sus años en Santa Cruz, se unió a la galería Kiosco, un espacio dedicado al arte contemporáneo, donde encontró su verdadero llamado. En ese entorno, Andrés abrazó disciplinas como la pintura, la escultura y la performance, y fue testigo de la cancelación de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Santa Cruz en 2018, un evento que se convirtió en catalizador para su activismo artístico. Este momento la llevó a las calles, creando performances que reflexionaban sobre la colectividad, el duelo cultural y las tensiones sociales de Bolivia.

Sin embargo, el clima político del país también influyó en su decisión de emigrar. Con el telón de fondo de la controvertida reelección de Evo Morales y una sociedad polarizada, Andrés percibió la necesidad de expandir su horizonte y llevar su arte más allá de las fronteras. En Madrid encontró un espacio de cuestionamiento y resistencia, pero también de confrontación con nuevas formas de racismo y clasismo. Aunque Bolivia siempre está presente en su obra, Andrés también ha utilizado su experiencia migratoria para replantear conceptos de identidad, territorio y memoria. Entre sus símbolos más significativos están las trenzas, que evocan el cuidado y la resistencia de las trabajadoras del hogar en su país natal, un gesto cargado de significado que transforma en un acto performativo.

La experiencia de Andrés como migrante está profundamente marcada por el desafío de resistir las opresiones estructurales tanto en Europa como en América Latina. En España, se enfrentó a estereotipos que minimizaban su identidad como boliviana, pero también encontró un espacio para reivindicar su valor intelectual y creativo. Esta experiencia la llevó a adoptar una postura antirracista, no solo en su vida personal, sino también como eje central de su práctica artística. Desde su perspectiva, el arte es una herramienta de resistencia, una forma de reclamar el espacio que históricamente ha sido negado a las disidencias, los migrantes y las comunidades racializadas.

Andrés no solo crea para el presente, sino también para imaginar un futuro distinto. Su obra, profundamente influenciada por su trayectoria migratoria, propone la construcción de un “territorio marika”, un espacio simbólico donde las disidencias sexuales y culturales puedan habitar sin la violencia del norte global. En un mundo cada vez más conflictivo, donde la crisis parece ser la norma, Andrés ve en su práctica artística un acto de supervivencia y resistencia. Para ella, el arte no es solo un refugio, sino un acto político, una forma de enfrentar la injusticia y de proyectar nuevas posibilidades de existencia más allá de las fronteras físicas y sociales.

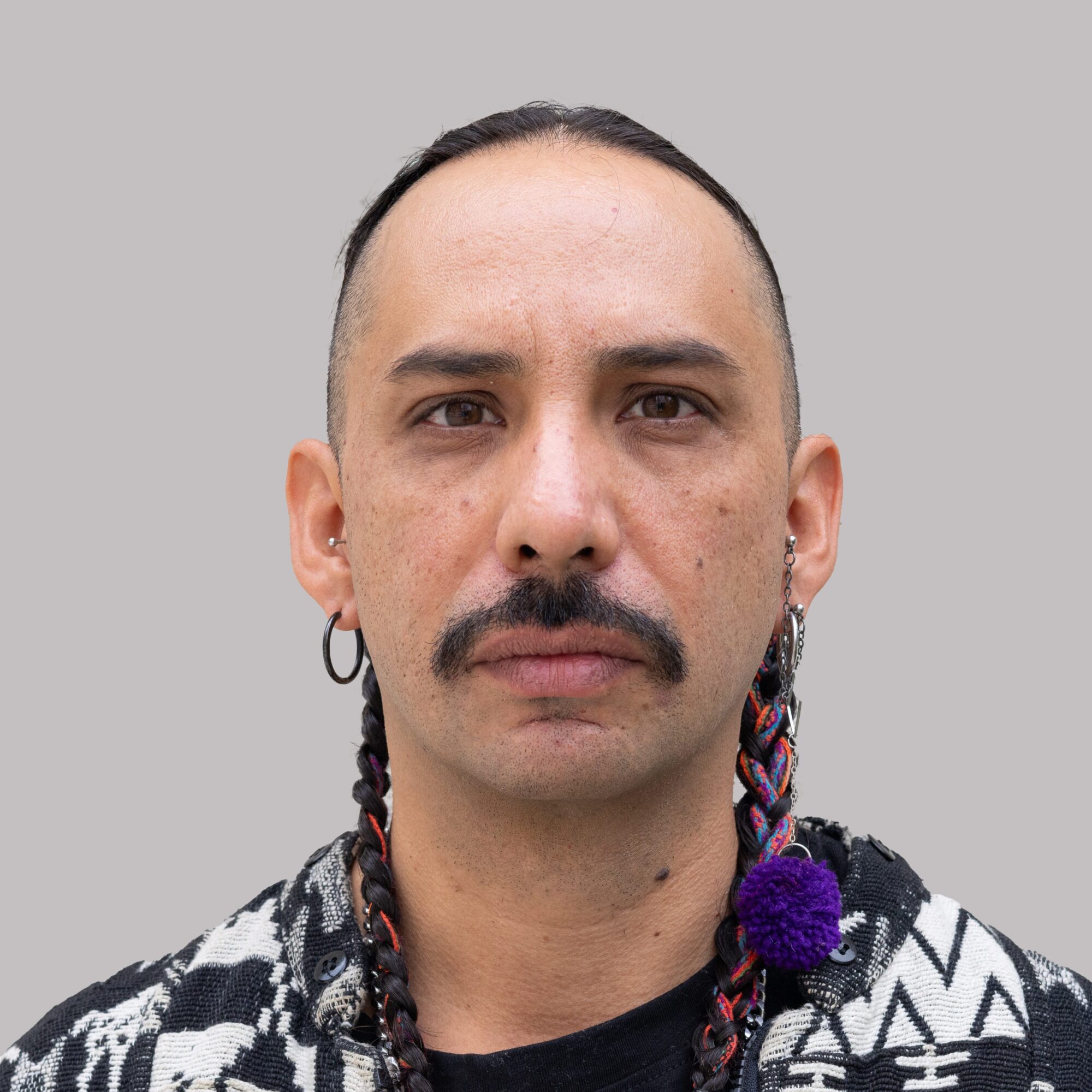

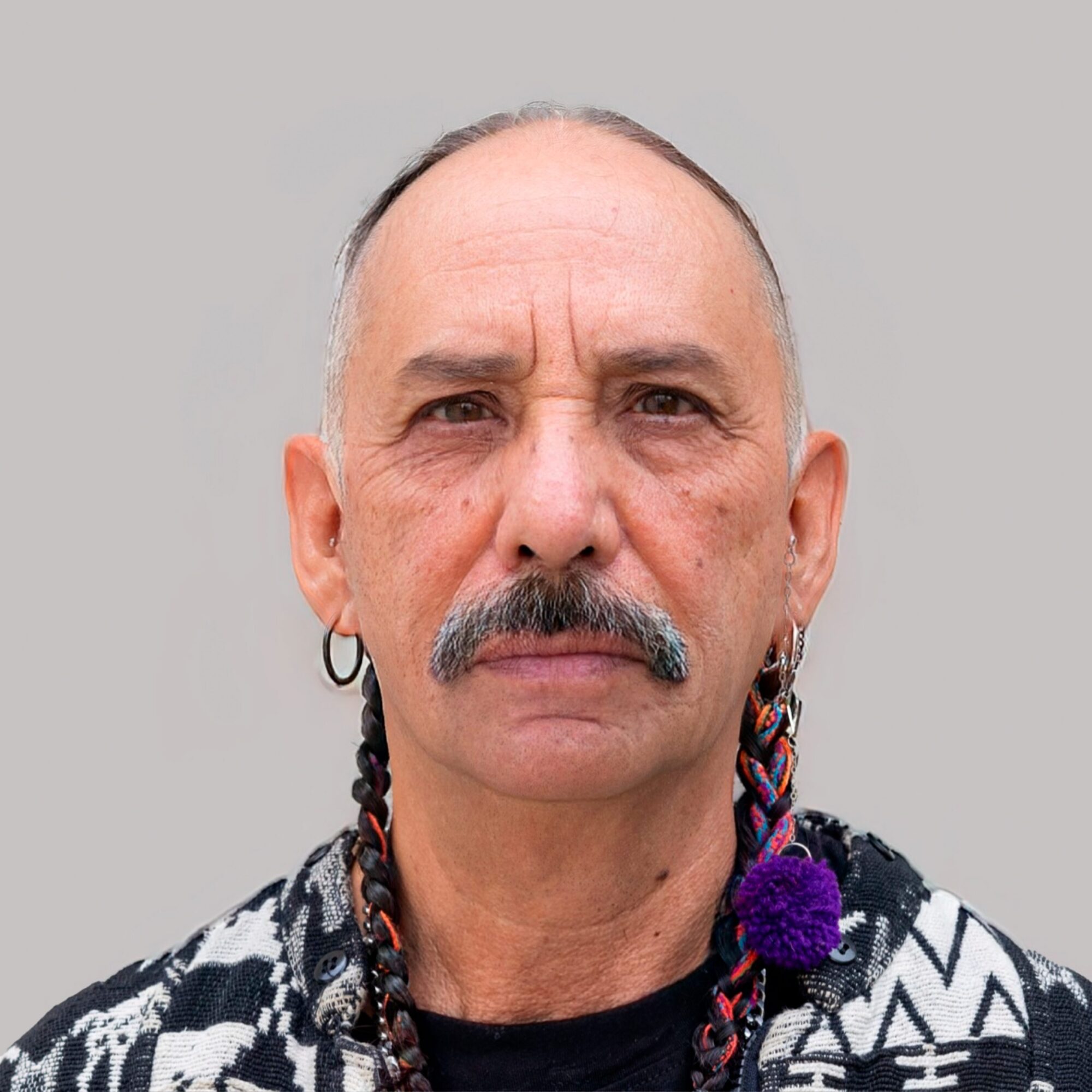

Pasado, presente y futuro

Imágenes: AVA.

Andrés Vera San Martín en el futuro

El futuro de Andrés Vera San Martín se perfila como el de una artista que seguirá expandiendo las fronteras del arte y la resistencia, desafiando las estructuras opresivas desde su identidad como migrante, creador y activista. Su obra, enraizada en la memoria y las experiencias de la migración, tiene el potencial de consolidarse como un referente en los espacios de arte contemporáneo que buscan dialogar con la política, la identidad y los territorios. Andrés continuará utilizando el arte como una herramienta para cuestionar los sistemas coloniales y racistas, transformando sus vivencias en piezas que resuenan más allá de las galerías, alcanzando a comunidades y audiencias diversas.

En los próximos años, Andrés probablemente profundizará en su visión de construir un “territorio marika”, un espacio simbólico y físico para las disidencias sexuales y culturales que desafían las normas del norte global. Esta idea tiene el potencial de materializarse en proyectos colectivos, residencias artísticas y plataformas colaborativas donde converjan artistas y activistas de distintas partes del mundo. Su trabajo no solo se quedará en el ámbito creativo, sino que también podría convertirse en un motor para debates sociales más amplios sobre migración, género y justicia social.

Además, es probable que Andrés explore nuevas formas de narrar su historia y la de otros migrantes, incorporando tecnologías emergentes, medios digitales y prácticas transdisciplinarias. Su capacidad para integrar símbolos culturales y temas contemporáneos le permitirá dialogar con públicos internacionales, fortaleciendo su posición en la escena artística global. A través de performances, instalaciones y colaboraciones, Andrés seguirá desafiando las nociones tradicionales del arte, abriendo caminos para reinterpretar las experiencias migratorias desde una óptica crítica y transformadora.

En un mundo lleno de incertidumbres, Andrés parece tener claro que el arte es una herramienta no solo para resistir, sino para imaginar futuros alternativos. Su obra continuará resonando como un testimonio de resiliencia y una invitación a repensar las fronteras: no como límites, sino como espacios de encuentro y posibilidad. Andrés no solo será un cronista de la migración y la disidencia, sino un arquitecto de nuevos territorios simbólicos donde la creatividad y la resistencia convergen para construir un mundo más justo y diverso.

Imágenes: AVA.

Música: Trenzas de Memoria. JMR01, 2024 (Cortesía).

Video: Febo.

La entrevista

Hola, soy Andrés Vera San Martín. Me presento como “la Boliviana” y formo a la Llokalla. Soy una performer en fuga, vengo de La Paz, Bolivia. Ya llevo cinco años aquí en Madrid.

¿Qué circunstancias te llevaron a emigrar? ¿Cómo fue esa experiencia inicial?

Bueno, yo ya vivía en Santa Cruz. Migré de La Paz a la otra ciudad más grande de Bolivia y me metí al Kiosco, que es una galería de arte y residencias artísticas, donde lo que digo es que me lavaron el cerebro del arte contemporáneo. O sea, me enseñaron todo lo que es pintura, escultura, performance.

Y justo ese año, el 2018, hubo la cancelación de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Santa Cruz, y salimos todos los artistas autogestionados, independientes, a hacer el funeral de la cultura. Y eso fue como un clic que me hizo cambiar, salir a la calle y verme en colectivo. A partir de ahí, comencé a hacer performance en la iglesia, la Catedral de Santa Cruz.

Y también se veía un clima muy tenso en lo político, de la quinta reelección de Evo Morales “Paleta”, y en mi país ya iba a suceder algo, así que decidí migrar.

¿Qué recuerdas de tu vida de antes de migrar?

Yo soy arquitecto de formación. Estudié en la Católica y, aparte del arte, me formé como especialista en arquitectura acústica, y prácticamente fue eso mi idea arquitectónica: el ver el espacio, el entender el espacio, el tener un proceso creativo. La universidad, la vocación artística del arquitecto, como que era demasiado, pero sentía que me faltaba algo, porque se quedaba mucho en el escritorio.

Entonces había algo con el cuerpo que nos faltaba. Pero de lo que me acuerdo es de arquitectura.

¿Cómo definirías o describirías el impacto de esa vida anterior hoy día?

Me formó la universidad, lo artístico, luego el arte contemporáneo, que formó mi subjetividad, pero también mi sociedad está —yo le digo ahora— colonizada; estaba muy sesgada interiormente en sus propios problemas. Y ya cuando discutía algo sobre feminismo o transfeminismo, me chocaba contra la pared.

Entonces, el tener una base artística o profesional me ayuda ahora a ser artesano.

¿Que elementos culturales de tu país de origen llevas contigo?

El recuerdo, la memoria. Un elemento simbólico que siempre utilizo de mis recuerdos son las trenzas, que me hacen recordar a las trabajadoras del hogar que me cuidaban desde niña. Todas las familias de clase media en Bolivia tenemos ahora trabajadoras que vienen del pueblo. Y me acuerdo que siempre, después de trabajar, se hacían sus trenzas, se peinaban y se hacían trenzas. Y ese recuerdo trato de siempre tenerlo, o sea, traerlo a mi cuerpo, a la realidad, el trenzado.

¿Cuál ha sido el desafío más grande que te ha tocado enfrentar como migrante?

Obviamente, el racismo, el racismo estructural, el clasismo, porque ya el hecho de presentarme siempre me dicen: “Eh, mexicano”. No, no soy mexicano, soy del último país que te acuerdas: Paraguay, Ecuador; Me nombran todos menos Bolivia. Entonces, al nombrarme como Boliviano, ya siento que hay una separación clasista y racista desde donde vengo. Cuando ya comienzo a hablar sobre mis ideas, mi formación, como soy una persona inteligente, ya me dan ese espacio, ese valor que, bueno, Europa te tiene que otorgar, ¿no?

Ahora… también me di cuenta de que mi territorio, nuestras clases, son racistas. Entonces ahí comenzaba la deconstrucción de que no hay que ser “no racista”, hay que ser antirracista. Entonces, al llegar acá, el utilizar ese antirracismo en el lugar más racista y colonial que existe, pues es una de las causas o motivos o razones o inspiraciones que tengo para hacer las obras. No es principalmente eso, pero siempre está en las piezas que pienso.

¿Qué diferencia encuentras en el contexto artístico de Bolivia y tu contexto actual?

Artísticamente no es muy diferente… O sea, no creo que se pueda comparar Europa con Latinoamérica. En Bolivia todavía falta gestión cultural, todavía se maneja en roscas el capital cultural y artístico. Aquí sí y no. Aquí como que tienen su espacio, espacios de élite, el ecosistema artístico, que lo llaman, pero también está lo underground y lo autogestionado, que sobrevive apenas, pero está muy presente y tiene larga historia.

En cambio, en Bolivia todavía sigue con las instituciones. Tenemos un Ministerio de Cultura que el 80% de su presupuesto se va a pagar salarios y el 20% se va a gestión cultural. O sea, eso es nada para las directoras.

¿Cómo percibes tu historia en relación a la de otros migrantes?

Las migraciones no son iguales. Todos vivimos una migración distinta. La mía es totalmente distinta. Reconozco el privilegio de haber sido educado, de tener una familia de clase media, que no me posiciona en la misma situación de gente muy grande que migra por otras necesidades que las mías. Pero no se desvaloriza, porque seguimos recibiendo sistemáticamente lo que el sistema nos oprime a cada migrante.

¿Qué sueñas lograr con tu arte en este nuevo contexto?

A ver, sobrevivir. Que me paguen por ser incómodo, que me paguen por… bueno, con esta nueva idea de que nos devuelvan el oro, todo lo que nos han robado; que nos paguen por nuestra inteligencia, por nuestras ideas, por nuestra perspectiva de vida. No me veo en la ciudad, sí me veo fuera de las ciudades grandes, pero resistiendo.

Sobre todo ahora que estamos en un mundo cruel, donde están bombardeando Palestina hace más de una década, tenemos nuevos ataques, nuestros países siempre están en conflictos alineados en un mundo cruel donde no creo que esto cambie. Ya no creo que mejoremos o haya esa esperanza de que el mundo va a cambiar. O a lo mejor ya creo que estamos en la extinción. Lo único que nos toca es sobrevivir, resistir.

¿Te ves en el futuro en España?

Aquí en España no sé… no sé. Ahora estoy en el presente.

Si pudieras crear una obra que defina tu futuro, ¿Cuál sería?

No hay futuro. Lo que pensaba era pensar un nuevo país, pero ya los Estados-nación ya no son lo que pensábamos. Pero sí, como tener un territorio “marika” a través del cual podamos, las disidencias sexuales migrantes y racializadas, estar sin violencia del norte global.

Imágenes: AVA.