Vidas en tránsito

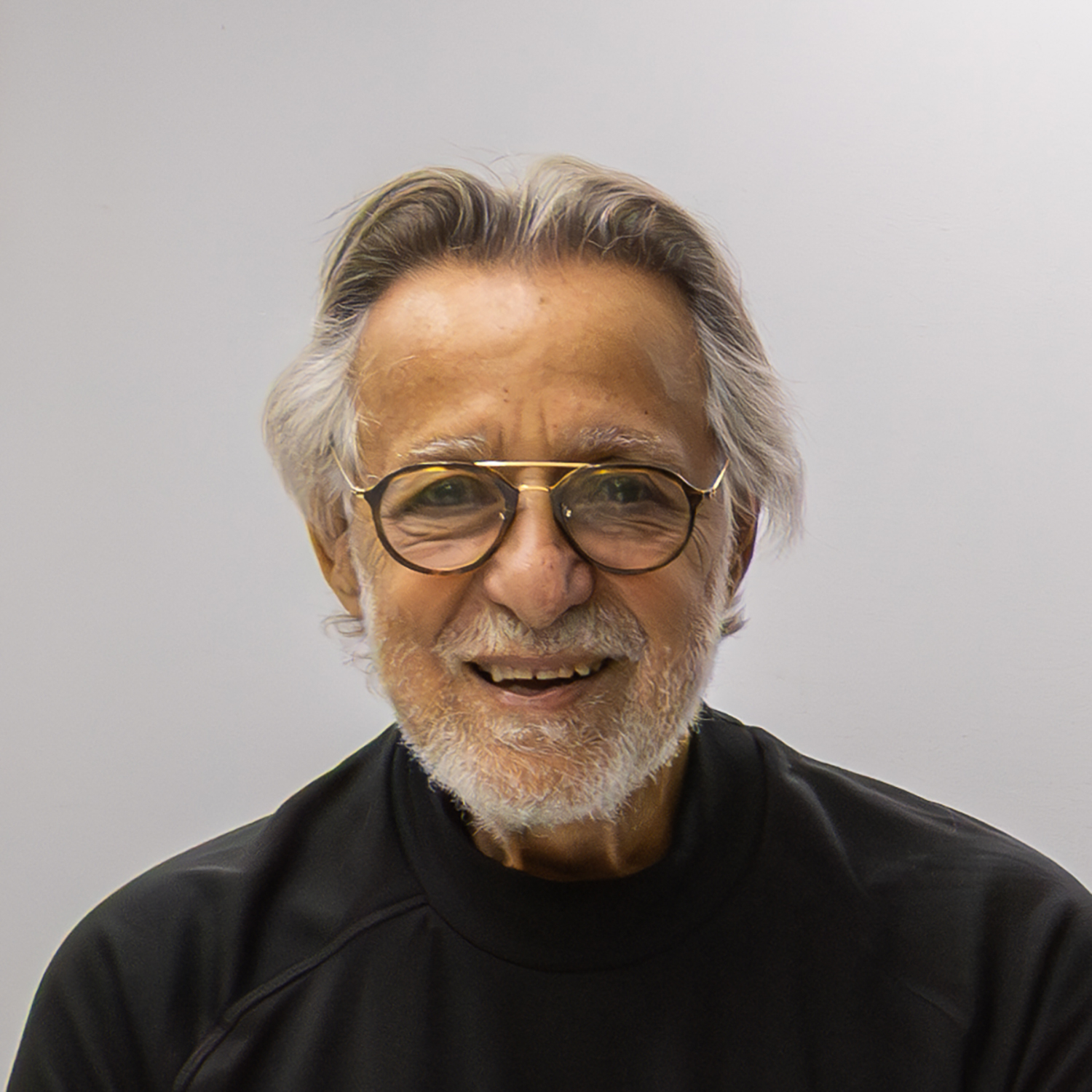

Rolando Peña

“Seguiré haciendo arte, corazón, yo moriré haciendo arte”

Artista conceptual.

Venezolano.

Reside en Madrid, España.

Foto: Nathalie Sayago

Rolando Peña nació en Caracas, Venezuela, en el seno de una familia que, sin saberlo, iba a convertirse en una pieza clave para el desarrollo de parte del movimiento artístico de vanguardia de su país. Su temprana exposición al arte y la cultura se vio reflejada en el hecho de que en el garaje de la casa de su madre, en El Conde, se fundara El Techo de la Ballena, un colectivo esencial en la escena literaria y plástica de los años sesenta en Venezuela. Allí conoció a figuras trascendentales como Carlos Contramaestre, Caupolicán Ovalles y Salvador Garmendia, entre otros. Esa experiencia fue decisiva en su formación: absorbió la efervescencia creativa de poetas, artistas y pensadores que terminaron forjando el espíritu irreverente y experimental que caracteriza su obra. A pesar de su interés por la cultura venezolana, Rolando Peña sentía que su verdadera vocación apuntaba hacia los lenguajes artísticos más avanzados, donde la tecnología y el performance fueran motores esenciales de la expresión.

Esa búsqueda lo llevó a la ciudad de Nueva York, adonde llegó muy joven, a los 19 años, decidido a ser parte de la gran explosión de vanguardia que él intuía que surgiría allí. Su olfato y su capacidad para leer el ambiente artístico lo conectaron rápidamente con los círculos neoyorquinos más punteros, donde las instalaciones multimedia, la danza contemporánea y la experimentación con nuevas tecnologías se volvían instrumentos habituales de creación. Rolando se sentía fascinado por la mezcla de luces, proyecciones y música electrónica, herramientas que encajaban perfectamente con su visión del arte como un acto “inmediato” y multidisciplinario. Fue en esa misma ciudad donde trabó relación con personalidades como Andy Warhol, y donde también recibió reconocimiento por haber organizado, en Venezuela, el primer homenaje en vida a Henry Miller. Su carácter cosmopolita, su atuendo inconfundible —siempre vestido de negro— y su formación intelectual lo convirtieron en un personaje fascinante para la escena artística de entonces.

La trayectoria de Rolando Peña se desarrolló al compás de un ir y venir constante por el mundo, acumulando experiencias que luego volcaba en sus obras y performances. Dio múltiples vueltas al globo, se codeó con artistas de todas partes y desde muy temprano se relacionó de forma crítica con los procesos políticos, tanto venezolanos como latinoamericanos, sin que la militancia partidista llegara a seducirlo. Rechazó los dogmas del comunismo estalinista y nunca se sintió cómodo con los extremismos, manteniéndose firme en su visión de la vanguardia como un espacio de libertad radical. Así, su arte no se limitó a una visión localista o folclórica: se inspiró más en la tecnología, la experimentación y la apertura al mundo que en cualquier tradición estética estática.

Hoy, a sus más de 80 años, Rolando Peña se define a sí mismo como un creador incesante. La obra que busca producir no termina en un solo proyecto o presentación, sino que se construye todos los días, en cada gesto y reflexión sobre la realidad. Esa perseverancia está impulsada por una energía vital y un espíritu crítico que, según él mismo cuenta, lo mantendrán activo hasta los 100 años o más. Sus recuerdos de Venezuela, su fascinación por la bohemia neoyorquina y su desconfianza ante la política formaron un legado que trasciende su propia figura: la de un artista “andante”, como decía Warhol, capaz de nutrirse de cada viaje, cada encuentro y cada acontecimiento para seguir creando y provocando, sin dejar nunca de vestir su inseparable atuendo negro.

Pasado, presente y futuro

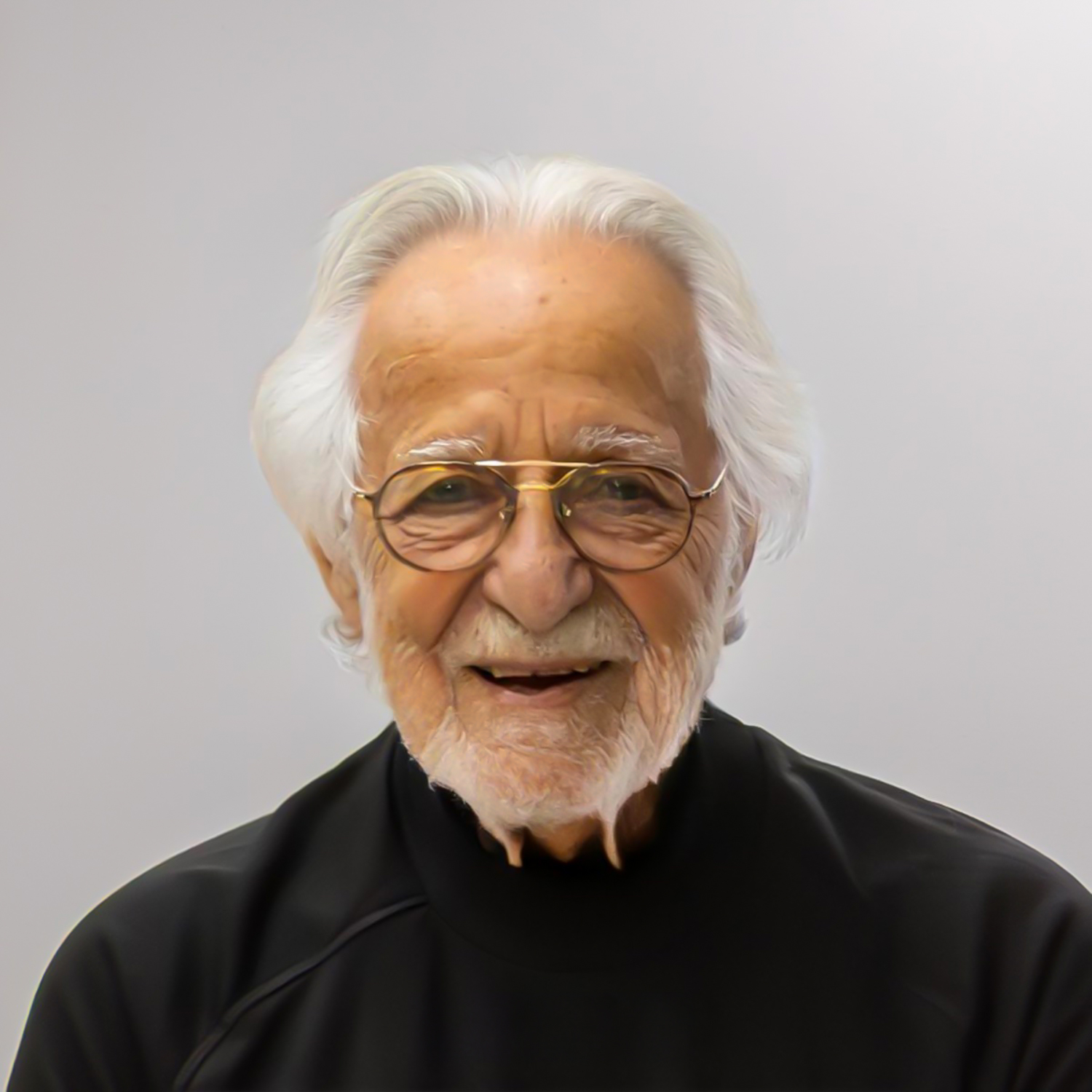

Imágenes: AVA.

Rolando Peña en el futuro

El futuro de Rolando Peña se vislumbra como una prolongación natural de la energía creativa que lo ha caracterizado toda su vida. Aunque ha superado las ocho décadas de existencia, su ímpetu no muestra signos de agotamiento; más bien, él mismo se ve a sí mismo trabajando incansablemente hasta rebasar el siglo. El valor que otorga a la libertad de expresión y su afán de experimentación tecnológica sugieren que, en los próximos años, seguirá produciendo obras multimedia que fusionen disciplinas artísticas, a la manera de sus primeros happenings y performances. Es probable que profundice en nuevas herramientas digitales —realidad virtual, instalaciones interactivas, inteligencia artificial— como extensiones lógicas de la exploración que él promovió desde los años 60.

A la par, su espíritu viajero no cesará. Rolando ha dado la vuelta al mundo en múltiples ocasiones y, fiel a esa naturaleza cosmopolita, continuará tejiendo lazos con escenas artísticas de distintos países. En cada ciudad que visite, se le abren oportunidades para presentar proyectos híbridos y talleres en los que comparta su experiencia a nuevas generaciones. Así, su legado irá más allá de las exposiciones: podría convertirse en un mentor que asesore a artistas emergentes, uniendo su bagaje histórico con las tendencias del siglo XXI.

Por otro lado, su discurso crítico frente al poder y su recelo ante las ideologías cerradas probablemente lo mantendrán activo también en el ámbito de la reflexión intelectual. Aun sin una filiación política, Rolando Peña puede continuar dando charlas, entrevistas y escritos donde exprese su visión inconforme y transgresora sobre el arte, la sociedad y la política. Esa faceta “filosófica” de su trabajo, suelta de ataduras partidistas, seguirá alimentando debates y provocando reacciones entre críticos, académicos y creadores.

En definitiva, si algo define el porvenir de Rolando Peña es la coherencia con todo lo que ha hecho: un creador incansable que se ve a sí mismo como una “obra en movimiento”, capaz de reinventarse sin renunciar a su esencia irreverente. Mientras la curiosidad y el sentido del humor lo acompañen —y su emblemático atuendo negro—, su presencia en el panorama artístico internacional difícilmente pasará desapercibida.

Imágenes: AVA.

Música: Vanguardista Digital. JMR01, 2024 (Cortesía).

Video: Febo.

La entrevista

Desde la ciudad de Madrid, en el Matadero. Estamos en el Matadero. El Matadero, yo considero, con toda modestia, que es uno de los sitios más emblemáticos e interesantes del arte de vanguardia, el arte multimedia que se está haciendo ahorita en España. Estoy aquí con este amigo. Mi nombre es Rolando Peña. Mis amigos —y otros, pero son tan amigos— me dicen El Príncipe Negro.

Yo nunca he entendido por qué carajo… Me alegro de verte, porque me visto de negro. Tengo 14 años y llega una edad de la madurez que no voy a decir porque no vale la pena, pero son más de 80 años, así como ustedes me ven.

Nací en Caracas, Venezuela. Me formé en la ciudad de Nueva York, por fortuna. Y bueno, le he dado la vuelta al mundo más o menos 17 veces, creo yo. Ya voy por la 18, y aquí estoy. Así que, muy buenos amigos que me están haciendo una entrevista: lo que ustedes quieran preguntarme, por favor, háganlo. Yo les voy a contestar absolutamente todo, todo, todo, todo.

Dices que has dado la vuelta al mundo 18, 17 veces… muchas veces. ¿Por eso te fuiste a la ciudad de Nueva York?

Me fui a Nueva York la primera vez a los 19 años, en el 63. Y en el 65 ya decidí que esta era la ciudad donde yo iba a vivir. Decidí que era la ciudad donde iban a pasar las cosas que yo predije que iban a pasar. Yo tengo mucho olfato y mucha intuición. Yo soy un artista que tengo una intuición realmente —y lo digo sin modestia— fenomenal. Yo sabía que Nueva York era la ciudad de donde se iba a generar todo el movimiento internacional muy importante de vanguardia, que fue lo que sucedió.

¿Y qué recuerdos grandes te vienen de esa vida de antes en Venezuela?

Bueno, los recuerdos que yo tengo de esa vida de antes en Venezuela… Mira, yo tuve la suerte —yo soy una persona que tengo mucha suerte— de… Por ejemplo, fíjate, te voy a contar esta anécdota que es muy interesante porque es muy determinante y muy emblemática: el movimiento de El Techo de la Ballena, que fue un momento muy importante en Venezuela y en América Latina, se fundó en el garaje de la casa de mi santa madre, en El Conde. En ese garaje se fundó El Techo de la Ballena.

Yo tendría en esa época, no sé, 15, 16 años, no me recuerdo bien. Fue a comienzos de los 60. Y ahí conocí a Carlos Contramaestre, conocí a Caupolicán Ovalles, conocí a Salvador Garmendia, al gran Rodolfo Izaguirre, Adriano González León, a los poetas, a esa gente maravillosa. Y eso fue un poco mis inicios, siendo un jovencito. Entonces estaba en el Liceo Andrés Bello, ¿entiendes? Para mí eso fue muy importante y eso me ayudó mucho en mi formación. Y de ahí se desprendieron muchas cosas, que de cierta manera es todo lo que tiene que ver con mi obra de artista y con el mito del Príncipe, ¿tú me entiendes?

¿Conservas algunos elementos culturales de Venezuela?

Sí, cómo no, claro que sí. Muchos. Y además tengo recuerdos maravillosos. Por ejemplo, parte de El Techo… los primeros espectáculos de multimedia que se hicieron en América Latina y en Venezuela: este homenaje a Henry Miller, que además fue el primer homenaje que le hicieron a Henry Miller en vida. De paso, ese fue el primer espectáculo multidisciplinario que se hizo en América Latina, que era danza, teatro, proyecciones de diapositivas, cine, etcétera, y era todo prácticamente improvisado. Era un happening, pero en esa época no se llamaba así todavía. Nosotros no lo consideramos happening; yo siempre lo llamaba creación inmediata. Y eso fue un poco lo que me abrió las puertas de Nueva York cuando llegué en los 60.

¿Cuál ha sido el desafío más grande que te ha tocado?

Yo te voy a ser sincero. Tú sabes que yo, honestamente, como ya yo venía con una idea muy —lo digo sin modestia— muy avanzada del arte, y a mí lo que me interesaba no era lo folclórico ni nada de esas vainas, esa coletilla tan de moda, la cosa del tejido, esas cosas… No. Las cosas indígenas están muy bien, yo no tengo nada contra nada. Pero yo venía de una situación donde a mí me interesaba mucho, por ejemplo, la tecnología. Y fíjate que los primeros espectáculos que yo monté, que fueron pioneros, eran arte y tecnología, porque eran proyecciones de transparencias, diapositivas, luces, y luces diferentes, luces de colores, etcétera.

Entonces yo venía con una idea del arte muy diferente. Por eso me fui a Nueva York, y por supuesto la danza contemporánea me ayudó mucho. Otra cosa: hice danza con música joven, con Sonia Sanoja. Seres humanos maravillosos y gente muy avanzada dentro de lo que se puede considerar la danza contemporánea, porque ellos hacían cosas con música electrónica, Alber, etcétera, etcétera, etcétera. Era todo como… O sea, en esa Caracas de los 60 hasta, yo diría, los 80, había un movimiento muy avanzado, muy, muy avanzado a nivel internacional.

Pues estaban estos personajes, por ejemplo, en la música, en la danza… El teatro universitario, por ejemplo, hizo cosas extraordinarias en esa época. Claro, ellos estaban muy metidos en las cosas de la izquierda, pero una izquierda avanzada, no esa izquierda boba que es un poco lo que ha sucedido después. El rector de la UCV —lo conocí— se lo dije en muchas ocasiones y él me decía que yo tenía razón. Entonces, desgraciadamente, esa izquierda fue la que imperó en América Latina, y luego ya con la bestia de Castro fue la hecatombe, que es lo que ustedes están viviendo actualmente de cierta manera en América Latina y en la Tierra de Gracia de Venezuela.

Basado en esto, ¿qué diferencias encuentras en ese contexto artístico que tenías en Venezuela y el que hoy exhibe el arte en el lugar donde estás?

Mira, yo pienso que en Venezuela, fíjate, a pesar de todo, hay una generación de artistas jóvenes muy interesante, sin duda. Yo creo que en cierta manera uno aportó algo, uno puso un granito ahí, lo cual a mí me llena de mucho orgullo. Y fíjate, por ejemplo, la literatura en Venezuela es muy buena, sin duda; la poesía, bueno, con Rafael Cadenas ni hablar, un poeta extraordinario. Yo siempre digo que Cadenas vale más que un poeta: Rafael es un filósofo, es un profeta, es un pionero, y a todo lo de Rafael le tengo un profundo respeto y admiración.

Me hizo muy orgulloso haberlo conocido a finales de los años 50, y somos amigos de esa época, además. Entonces, te digo: yo sí pienso que en Venezuela, a pesar del horror de lo que está pasando actualmente políticamente —de una desgracia, de lo que no tiene ningún sentido, una copia mala de otro fracaso monumental de la América Latina, que es lo que llaman la Revolución Cubana—, es realmente lamentable.

Es lamentable porque, mira, cuando yo era joven, cuando hablaban de una revolución, la revolución tenía que ver con algo que avanzaba, no que retrocedía. Exacto, era una cosa que avanzaba. Entonces resulta que no.

¿Qué es lo que pasó? Castro, un ególatra de esos terribles, se dejó influenciar por ese comunismo espantoso de este señor, ¿cómo se llamaba? Stalin. Que en el fondo eso no es comunismo, eso fue autismo. O sea, ¿cuál es la diferencia de Stalin?

Entonces la gente te dice: “Bueno, pero es que Stalin era de izquierda y de derecha…”. Entonces yo siempre les digo: “La puta madre que te parió, ¿cuál es la diferencia entre izquierda y derecha? ¡Si son todos criminales, coño! ¡No, eran unos criminales de mierda, por Dios!”. Igual que Fidel Castro y aquel Che Guevara, al cual yo conocí también al comienzo de la Revolución Cubana. Yo estuve al comienzo de la Revolución Cubana, en el año 61, por un momento en La Habana. Jovencito, yo fui líder estudiantil de la central, entonces invitado fui a ver aquella cosa. Muy simpático todo en ese momento, era estupendo. Pero después, con los años, yo me decía a mí mismo… Ese momento donde estuve en La Habana me recordó mucho el Woodstock original, que yo estuve en el 68, ¿me entiendes? Yo estuve ahí. Me recordó porque era una cosa muy bonita, pero cuando se pusieron serios la cagaron -jejeje-.

Un poquito de humor, ustedes me perdonan. Un poquito de humor no hace daño. Gracias. Seguimos.

¿Cómo percibes esta relación en tu proceso de ir de un país a otro, de darle la vuelta al mundo?

Bueno, yo te voy a decir algo con toda honestidad: yo nunca me he sentido inmigrante. Yo soy un inmigrante, por supuesto, y a mucha honra, pero nunca me he sentido inmigrante. Fíjate, yo por ejemplo en Nueva York tuve la suerte, como te digo, de llegar y conectarme con la gente que estaba haciendo cosas de verdad. Yo creo que también es una actitud, ¿entiendes? Yo siempre he tenido una actitud muy positiva y muy abierta, y yo creo que ellos percibían eso. No solamente era el muchachito jovencito, o el mocito vestidito de negro con una capa, sino que además había leído mucho.

Yo fui asmático hasta los 11 años, pero asmático frenético, que no podía hacer nada físico. Yo leía. Ya a los 11 años había leído a Oscar Wilde, a Walt Whitman, había leído todos los poetas, había leído a Jack Kerouac, En el camino, había leído Los vagabundos del Dharma, Los subterráneos. Entonces, claro, cuando yo los conocí, les hablaba de lo que yo había leído de ellos, y ellos decían: “Coño, ¿de por dónde salió este carajito? ¡Un genio!”, porque nadie les decía eso.

El primer homenaje que le hicieron a Henry Miller en vida, eso lo hice yo en el año 1965 con José Ignacio Cabrujas, otro tipo extraordinario de nuestra cultura.

Cuando conozco a la gente y les muestro los catálogos del homenaje que le hicimos allí —uno plegable que hicimos en la Universidad Central—, ellos me dicen: “Pero wow, ¿pero esto es solito?”. Entonces me dicen: “Nosotros tenemos que ir a San Francisco a un recital que van a dar en la librería que era de ellos, la City Bookstore, que era de Ferlinghetti. Entonces vente con nosotros, y de ahí vamos a ir a ver a Henry, que está en Big Sur, y es muy cerca”.

Entonces yo conocía a Miguel desde esa época, y cuando la gente le muestra el recorte de prensa y todo a Henry, el tipo se las da y me dijo: “Bueno, pues ya: el primer homenaje que me hacen en mi vida, ¿y quién lo hizo? Este muchacho que está conmigo”. Y él le dijo: “¿Y quién es ese muchachito, de verdad?” — “Son 10 años… vecino venezolano” — “¿Y de dónde? ¿De dónde es eso?”

¿Y qué sueñas lograr, qué sueñas lograr con tu arte, con lo que estás viviendo ahora?

Mira, mi sueño simplemente es seguir haciendo arte, porque yo te voy a decir algo: yo nunca he militado en ningún partido político. A mí la política no me interesa un carajo, y cada día le tengo más desconfianza a la política y, sobre todo, a los políticos. ¿Ves? Al final resulta que la mayoría son rufianes, ¿no entiendes? No se pueden aguantar, se les sale la cosa para hacerse ricos rapidito.

A mí nunca me interesó el dinero. Quiero decir, yo seguiré haciendo arte, corazón, y yo moriré haciendo arte. Y se lo digo a mi esposa Karla, mi mujer, que ya la van a conocer, que es una mujer extraordinaria. Siempre se lo digo: “Mira, cuando me entierren —o me cremen, eso lo decides tú, porque yo te llevo 30 años—…”. Ella me dice: “Bueno, pero es que tú no te vas a morir todavía”. Y yo: “No, yo creo que llegaré a los 100 años. Espero”. Eso, ¿no? Porque sigo derechito, como estoy todavía, a los 82.

Le digo: “Yo no quiero que me pongan” —me decía: “Si haces una lápida por ahí o alguna vaina, que te pongan”— “Polvo seremos, polvo enamorado”, como Quevedo, ¿no?

¿De crear una obra que represente ese futuro que quieres tú, cuál sería?

La que creo todos los días. Como decía Andy Warhol: “Es que tú eres una obra andante”. Lo decía Warhol. Y era un tipo interesante, ¿no? Inteligente.

Imágenes: AVA.